-

1

続きはこちら

続きはこちら

-

2

続きはこちら

続きはこちら

-

3

続きはこちら

続きはこちら

-

4

続きはこちら

続きはこちら

-

5

続きはこちら

続きはこちら

津で相続税のご相談なら当法人へ

当法人では、相続税申告を得意とする税理士が対応します。駅近くの事務所など相談しやすい環境を整えていることも特徴の一つですので、こちらもご一読ください。

利便性のよい場所にある事務所

こちらをご覧いただくと、各事務所が最寄り駅の近くにあることがお分かりいただけるかと思います。津の事務所も津駅からすぐの場所にあります。

相続税についてお悩みの方へ

1 相続税は普段接することがない税目である

相続税は、一生に数回課税されることがあるかないかという税目です。

このため、税理士でなければ、どのような計算方法によっていくらの相続税が課税されるのかについて、詳しい情報を持っている人は少ないでしょう。

他方、税理士にとっても、相続税の申告を行う場面はそれほど多くありません。

これは、多くの税理士が顧問先等で相続が発生した場合にのみ相続税の申告を行うからです。

統計上も、年間を通して相続税の申告を一度も行わなかったという税理士は、かなりの割合になります。

このように、相続税は、納める側にとっても、税理士にとっても、普段接することがない税目であるのが実情です。

2 相続税は申告誤りがあったときの不利益が大きい

このように、相続税は、普段接することがない税目ですが、申告の場面では、申告誤りがあったときの不利益が非常に大きいです。

相続税の計算にあたっては、個々の財産の評価額を算定する必要がありますが、わずかな計算方法の違いによって、個々の財産の評価額の計算結果も大きく異なってきます。

財産の評価額が過剰に高くなってしまうと、相続税も高額の課税がなされることがあります。

また、当初申告において、申告対象とすべきであった財産が、丸々、申告対象から漏れてしまうといったこともあります。

このような場合は、あとから税務調査がなされ、多額の追徴課税がなされることも多いです。

さらに、税務調査の結果、相続税が追加で課税されることとなった場合には、過少申告加算税や延滞税も加算して課税されることとなってしまいます。

相続税の過少申告加算税について詳しくは、こちらもご覧ください。

このため、相続税では、申告誤りにより、課税される税額が大きく異なってくることとなります。

3 税理士へのご相談

以上から、相続税については、他の税金以上に、十分な知識に基づく適切な申告が重要になってきます。

そのため、相続税に詳しい税理士にご相談いただくことをおすすめします。

相続税に詳しい税理士であれば、申告に際して、特に気をつけるべき点を把握しており、この点に留意した申告を期待することができるからです。

当法人は、相続税に注力した税理士がご相談をお受けしていますので、相続税でお困りのことがありましたら、一度ご相談いただけましたらと思います。

相続税に強い税理士に依頼するメリット

1 相続税は税理士選びが重要

相続税に詳しい税理士とそうではない税理士とでは、申告書の内容が大きく異なってくる可能性があり、納付する税額も大きく異なってくる可能性があります。

その原因は、以下のとおりです。

⑴ 複数の計算方法がある

相続税には、複数の計算方法がある部分があり、どの計算方法を選択するかが、納税者の判断に委ねられていることがあります。

たとえば、相続財産に土地が含まれており、その土地が不整形地であった場合、その土地の価格を評価する方法は以下の通り複数あります。

① 不整形地を区分して作成した整形地を基として評価する方法

② 不整形地の地積を間口距離で除して算定した奥行距離を基として求めた整形地により評価する方法

③ 近似整形地を基として評価する方法

④ 隣接する部分に近似整形地を作図し、隣接する近似整形地と評価対象地を合体して作図した整形地全体の評価額を算定し、隣接する近似整形地の評価額を差し引く方法

多くの税理士は、上記のうち、②の方法を用いて評価することが多いのではないかと思います。

ところが、実際には、①、③、④の評価方法を用いたほうが、土地の評価額を減額することができる場合があります。

特に、いわゆる旗竿地の場合は、隣接する近似整形地の奥行価格補正率が整形地全体の奥行価格補正率よりも大きい場合には、④の評価方法を用いると、②の評価方法よりも土地の評価額を減額することができます。

このように、複数の計算方法の中からどの計算方法を用いるかが、税理士ごとに異なるため、算定される相続税の額も異なってくることとなります。

⑵ 減額のための特例が随所にある

相続税については、減額のための特例が随所にあります。

そして、このような特例を利用するかどうかについては、納税者の判断に委ねられています。

相続税に詳しくない税理士に依頼をしてしまいますと、この特例の利用漏れが発生し、減額されないままに相続税を支払うことになってしまう恐れがあります。

このように、税理士によって申告の内容が大きく異なってくる可能性がある以上、できるだけ詳しい税理士に、相続税についての相談を行いたいところだと思います。

2 相続税に強い税理士の探し方

とはいえ、どの税理士が相続税に詳しいかについては、事前に情報を得ることは困難であることも多いでしょう。

この点については、試しに税理士に相談し、その説明内容によって、相続税に詳しいかどうかを判断するしかないのではないかと思います。

無料相談でしたら、このように試しに相談することのハードルは低いのではないかと思います。

税理士選びのためにこそ、無料相談を積極利用するのが良いのではないかと思います。

当法人では、相続税について原則無料でご相談をお受けしていますので、費用のご負担なく税理士に相談をすることができます。

相続税を集中的に扱い、得意とする税理士が在籍していますので、まずはお気軽に当法人までご相談ください。

相続税を適切に申告・納付しないとどうなるか

1 本来納付しなくても良かった税金を納付する必要が生じる

相続税の申告を行うには、相続人や相続財産を網羅的に調査し、個々の相続財産の評価額を算定し、相続税額の計算を正確に行う必要があります。

こうした過程に不適切な点があると、相続税の計算結果が誤ったものとなり、本来納付しなくても良かった税金を納付する必要が生じるという不利益を受ける可能性があります。

ここでは、適切に申告・納付しなかった場合の不利益の内容について、説明したいと思います。

2 相続税の計算結果が過大だった場合

相続税の計算結果が過大になってしまうことがあります。

たとえば、相続財産の評価額を過大に計算した場合や、本来適用できるはずの減額特例を適用しなかった場合などです。

税務署は、納付した相続税が過小である場合には、税務調査を行い、是正を求めてくる可能性がありますが、納付した相続税が過大だった場合は、基本的には、指摘をしてくれません。

そのため、相続税の計算結果が過大だと、その事実に気づけないまま、本来納付しなくても良かった税金を納付したままになってしまうという結果を招いてしまいます。

3 相続税の計算結果が過小だった場合

逆に相続税の計算結果が過小になってしまうこともあります。

相続財産の評価額を過小に計算した場合や、本来適用できないはずの減額特例を適用してしまった場合がこれにあたります。

この場合、税務署から税務調査等を経て指摘がなされ、本来納付すべきだった相続税の不足分の納付を求められるおそれがあります。

さらに、この場合には、過少申告加算税、延滞税も課税されることとなり、本来は納付しなくても良かった税金を納付しなければならなくなってしまいます。

過少申告加算税は、税務調査を経て納付を行った場合は、不足分の10%(ただし、当初申告の相続税額または50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)です。

延滞税は、不足分について年利2.4%(ただし、納期限から2か月が経過して以降は年利8.7%)(令和7年時点)の課税となっています。

また、特に悪質とされてしまって場合は、不足分の35%の重加算税が課税されることもあります。

このように、相続税の計算結果が過小だった場合も、本来納付しなくても良かった税金を納付しなければならなくなる可能性があります。

4 適切に申告をするためには税理士へ

このような事態を防ぐため、相続税申告の際は税理士にご相談いただくことをおすすめいたします。

その際は、相続税に詳しい税理士をお選びください。

財産評価や特例等に精通している税理士であれば、適切に税額を計算し、特例の適用可否についてもしっかりと検討してくれるでしょう。

当法人には、相続税に注力し得意としている税理士がいます。

適切な申告を行うためにも、まずはご相談ください。

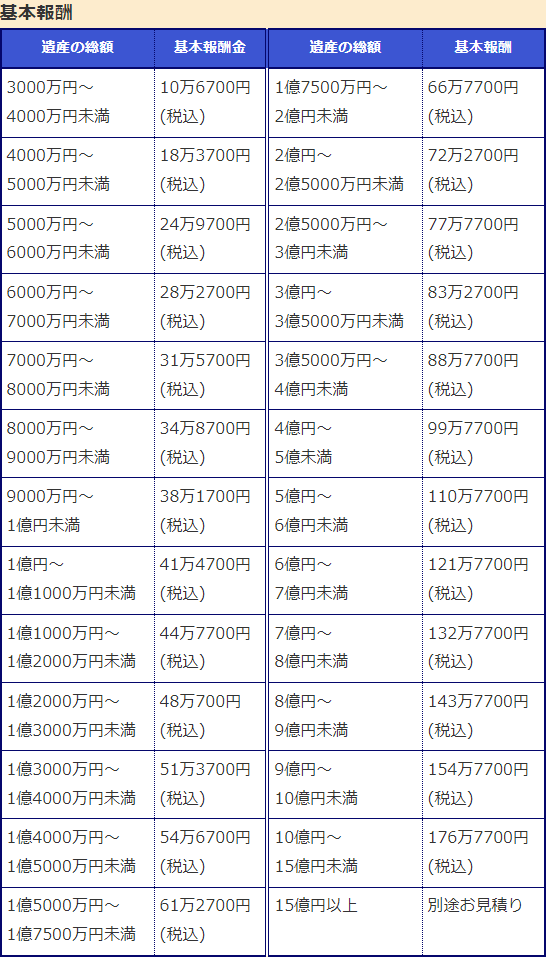

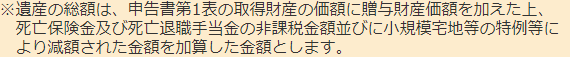

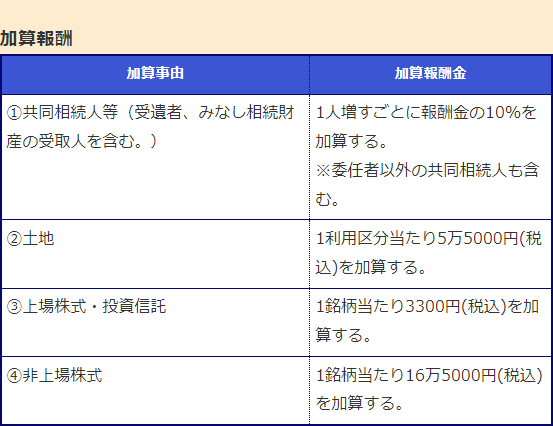

相続税申告の税理士報酬の目安

1 相続税申告の費用の決め方は事務所によって異なる

税理士報酬については、かつては、日税連の報酬規程が設けられており、全国一律の基準が存在していました。

現在では、この報酬規程は廃止されており、事務所ごとに様々な決め方がされるようになってきています。

おおむねの目安としては、遺産総額の0.5%から1.2%であるとは言われていますが、具体的にいくらになるかについては、事務所によって異なってくるのが現状です。

とはいえ、現在でも、かつての日税連の報酬規程の金額を上限として、税理士報酬を決める事務所も多いです。

そこで、ここでは、かつての日税連の報酬規程について、説明したいと思います。

2 かつての日税連の報酬規程

相続税申告の費用は、税務代理の報酬と税務書類の作成報酬に分かれています。

以下で分けて説明したいと思います。

⑴ 税務代理の報酬

基本報酬が10万円と定められており、事案に応じて、以下の加算がなされます。

ア 遺産の総額による加算

5000万円未満 20万円

7000万円未満 35万円

1億円未満 60万円

3億円未満 85万円

5億円未満 110万円

7億円未満 135万円

10億円未満 170万円

10億円以上 180万円

以降、1億円増加するごとに、10万円を加算されます。

イ 共同相続人の人数による加算

共同相続人が1人増加するごとに10%が加算されます。

ここで言う共同相続人には、法律上の相続人ではないものの、遺言によって財産を受け取ったり、死亡保険金や死亡退職金を受け取ったりした人も含まれます。

ウ 難度による加算

財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬を除く部分を、100%を限度として加算します。

⑵ 税務書類の作成報酬

⑴の50%

3 事務所ごとの違い

このように、かつての日税連の報酬規程という目安はあるものの、現在では、この基準によらず、事務所独自の基準を用いているところも増えてきています。

当法人も、より評価等の難易に相応した基準を用いたいとの考えから、独自の基準を用いています。

また、当法人は、相続税のご相談に関して、原則相談料無料となっております。

まずは費用を気にすることなく相談をすることができ、実際にかかる報酬の詳細を確認することができますので、費用が心配だという方もまずはお気軽にご相談ください。

遺産分割と相続税の関係

1 遺産分割が成立しないと相続税にも影響する

遺産分割は、相続人全員の合意に基づいて行う必要があります。

このため、相続人の意見対立が大きい場合は、なかなか成立しないこともあります。

相続税の申告をするためには、誰がどの遺産を相続するかが決まっている必要があります。

遺産分割が成立していないからといって、相続税の申告をしなくてもよいかというとそうではなく、いったんは期限内に仮で申告をしなければなりません。

その場合の相続税への主な影響として、申告の際に納付すべき相続税の額が大きく異なってくることがあります。

以下では、この点について、具体的な説明を行いたいと思います。

2 配偶者の税額軽減への影響

相続税には、配偶者の税額軽減の制度があります。

具体的には、配偶者が取得した相続財産については、1億6000万円か、配偶者の法定相続分額の、いずれか高い金額までは、相続税が課税されないこととなります。

参考リンク:国税庁・配偶者の税額の軽減

配偶者の税額軽減を利用することにより、多額の相続財産が非課税となり、相続税が大きく軽減される可能性があります。

ただ、配偶者の税額軽減を用いる場合には、前提として、遺産分割が成立している必要があります。

裏返せば、遺産分割が成立していなければ、配偶者の税額軽減を用いることができず、申告期限の段階では、本来の相続税を全額納付しなければならないこととなります。

このように、遺産分割が成立しているかどうかによって、申告期限の段階で納付すべき相続税の額が大きく変わってくる可能性があります。

3 小規模宅地等の特例への影響

他にも、小規模宅地等の特例を用いる場合も、遺産分割が成立していることが前提条件となっています。

参考リンク:国税庁・相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

このため、小規模宅地等の特例との関係でも、遺産分割が成立しているかどうかは、申告段階で納付すべき相続税の額に大きく影響することとなります。

4 相続税に関するお悩みはお早めにご相談を

このように、遺産分割が成立しているかどうかは、申告期限の段階で納付すべき相続税の額を大きく左右する可能性があります。

お悩みの場合は、早めにご相談ください。

税理士に依頼した場合の相続財産の調査方法

1 相続財産調査の必要性

相続税申告の場面では、相続財産調査が必要不可欠です。

相続財産調査が不十分だと、申告漏れが生じてしまい、後日、税務調査の対象になったり、加算税や延滞税が追加で課税されたりするおそれがあります。

ここでは、税理士が相続財産を調査する際のポイントを説明したいと思います。

2 預貯金の出入金記録に着目する

預貯金の出入金の記録には、様々なヒントがあります。

定期的または臨時の出入金の記載があると、そこから、相続財産の存在が判明する可能性があります。

過去にも、以下のようなケースが存在しました。

通帳を確認したところ、相続の3年前に、「●●ケンセツ」へ500万円の送金の記載がなされていることが確認できました。

相続人に確認したところ、被相続人が、およそ3年前、自宅のリフォームを行っていたことが判明しました。

さらに確認したところ、被相続人が、建設会社から、預貯金からリフォームをすると、リフォーム費用の分だけ預貯金残高が減少する一方、建物については固定資産評価額が増えることがほとんどないため、相続税対策になるという話を聞き、リフォームを行っていたことが判明しました。

実際には、建物のリフォームがなされた場合には、リフォーム費用の資本支出部分について、相続までの償却費相当額を差し引き、0.7を乗じた金額について、申告の対象にする必要があります。

相続税額は、預貯金のまま残しておいた場合と比較して、幾分か軽減されることにはなりますが、リフォーム費用の分について、完全に相続税が課税されないこととなるわけではありません(この点で、上記の建設会社の説明は、誤った理解に基づくものでした)。

このため、リフォームの請負契約書を取り寄せ、リフォーム分の評価額を算定し、これを申告書に反映させることとなりました。

3 相続財産の調査は税理士にお任せください

今回のケースでは、税理士が相続税申告におけるリフォーム費用の取り扱いについて知識を持っていたため適切に対応することができました。

相続税に詳しくない方がご自身で相続財産の調査を行いますと、このような対応が難しく、申告が必要なものを見落としてしまい、後から税務調査の対象になってしまう可能性もあります。

適切な相続税申告を行うためにも、相続税に詳しい税理士にご依頼いただくことをおすすめいたします。

当法人では、相続税の案件に注力し、得意としている税理士が対応いたします。

相続税申告が必要な方はもちろん、どのようなものが課税対象となるか分からないという方も、まずはお気軽にご相談ください。

相続税の対策で遺言を作成するメリット

1 遺言で相続税への対策も可能

遺言を作成するかどうかをお悩みの方は多いものと思います。

将来、相続税が課税される可能性が高い場合には、遺言の作成を検討しておいた方が望ましいと言うことができます。

なぜなら、誰が何を相続するかによって特例や控除の利用可否が異なるため、それを踏まえた上であらかじめ遺言によって相続する人を決めておけば、相続税の節税にもつながるためです。

また、遺言があることによって遺産分割協議をしなくて済むため、その分早めに相続税の申告、納付の準備に取り掛かることができ、手続き全体がスムーズに進むことが期待できるからです。

以下では、相続税との関係で遺言を作成することのメリットを説明したいと思います。

2 相続税を減額する特例の適用を受けることが円滑にできる

課税される相続税が大きく軽減される可能性がある特例として、配偶者の税額軽減の特例と小規模宅地等の特例があります。

配偶者の税額軽減は、配偶者が相続により取得した財産について、配偶者の相続分に相当する金額か1億6000万円の、いずれか高い金額までは、相続税が課税されないという特例です。

小規模宅地等の特例は、被相続人が居住または事業のために用いている土地については、評価額が限度面積までは、8割または5割減額される特例です。

土地の評価額が減額されることにより、結果的に、相続税を軽減することができます。

いずれの特例も、適用を受ける前提として、特例の適用を受ける相続財産について、誰が取得するかが確定している必要があります。

遺言を作成し、相続財産を誰が取得するかをあらかじめ決めておけば、その内容に基づいて、特例の適用を受けることができます。

他方、遺言がない場合には、相続人全員でどの相続財産を誰が取得するかを話し合い、全員の合意のもとで遺産分割協議書を作成する必要があります。

協議の内容について反対している相続人が1人でもいる場合には、特例の適用を受けることができないこととなります。

このように、遺言を作成し、誰がどの財産を取得するかを指定しておくことにより、円滑に相続税を減額する特例の適用を受けることができます。

なお、配偶者の税額軽減制度の利用を検討している場合、遺言の作成時に注意した方がよい点もありますので、詳しくはこちらをご覧ください。

3 相続税の納税資金の準備が円滑にできる

相続税の納税資金に、相続財産を充てることがあります。

そのためには、相続財産の払戻を行い、現金化する必要があります。

このように相続財産の払戻を行うにあたっても、遺言がない場合には、相続人全員が合意をし、相続手続依頼書を作成する必要があります。

したがって、相続人のうちの1人でも、相続財産の払戻に同意しない相続人がいる場合には、相続財産の払戻を行うことができず、相続財産を納税資金にあてることができないこととなります。

他方、相続財産の払戻にも留意した遺言を作成しておくと、円滑に相続税の納税資金を確保することができます。

4 相続税発生の可能性がある場合は、遺言の作成をご検討ください

このように、遺言を作成することにより、相続税の申告、納付をスムーズに行うことができる可能性があります。

相続税対策にお悩みでしたら、相続税の申告、納付を円滑に行うという観点からも、遺言の作成をご検討いただいた方が良いのではないかと思います。

相続税について税理士に相談すべきケース

1 基礎控除額を超える場合

相続税には、基礎控除があります。

具体的には、相続財産の総額から相続債務、葬儀費用を差し引いたあとの金額が、以下で計算される基礎控除の金額を超える場合に限り、相続税が課税されることとなっています。

3000万円+600万円×法定相続人数

例えば、法定相続人が配偶者、子2名の場合は、法定相続人数が3名になりますので、基礎控除額は4200万円になります。

このように、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要になりますので、税理士に相談した方がよいケースといえます。

なお、相続税の課税対象となる財産には、預貯金や不動産などのいわゆる相続財産以外に、相続開始前の一定期間内に贈与された財産、死亡保険金等も含まれる点に注意が必要です。

2 相続税の特例を適用する場合

⑴ 特例等の適用により相続税の減額や非課税となることがある

相続税には、相続税を減額する特例が存在します。

例えば、配偶者が取得した財産については、一定額までは、相続税が非課税となります。

具体的には、配偶者が取得した財産のうち、配偶者の法定相続分額までか、1億6000万円までか、どちらか大きい金額までは、相続税が課税されないこととなります。

また、小規模宅地等の特例により、一定の土地については、限度面積まで、評価額が5割か8割減額されます。

具体的には、被相続人が居住していた不動産や、事業で使用していた不動産については、限度面積までは、評価額が8割減額され、被相続人が賃貸していた不動産については、限度面積までは、評価額が5割減額されることとなります。

相続財産の総額が基礎控除額を超えていたとしても、このような特例を用いることによって、相続税が減額されたり非課税になったりする可能性があります。

⑵ 相続税の納税が不要でも申告は必要

ここで注意しなければならないのは、これらの特例を用いることによって相続税が非課税となるケースであっても、相続税申告をしなければならないということです。

なぜかといいますと、相続税申告を行うことが、これらの特例の適用を受ける前提となっているからです。

このような特例を利用する場合、利用できるかどうかも含め、一度税理士に相談されることをおすすめします。

3 税理士へのご相談

このように、相続税の申告が必要になる場合には、適切に申告をするためにも、相続税申告を得意としている税理士にご相談されることをおすすめします。

当法人は、相続税についてのご相談をお受けしていますので、相続税について分からない点がありましたら、当法人までお問い合わせください。

相続税のご相談から解決までにかかる時間

1 相続税申告の準備をするための目安となる時間

相続税申告は、大まかにいうと、課税対象となる財産の調査・評価を行い、必要な資料を収集し、申告書を作成するという流れで行います。

それぞれの目安となる時間としては、以下のとおりです。

・ 資料の収集、追加調査 1~3か月

・ 申告書の起案 1か月

もっとも、上記はあくまでも目安となる時間です。

個別の事情によって、さらに多くの時間が必要となることがあります。

この点について、それぞれの段階に関して、詳しく説明を行いたいと思います。

2 申告に必要な資料の収集、追加調査

資料の収集、追加調査については、1~3か月が目安になります。

最初に、不動産に関する資料、預貯金に関する資料、株式や公社債、有価証券に関する資料、債務に関する資料を収集します。

これらの資料が集まりましたら、順次、追加の調査が必要かどうかの検討を行います。

不動産については、公図等が不正確な場合、現地の測量を行う必要が生じる場合があります。

測量を行うには、実際に測量士に現地に来てもらい、cm単位で図面を作成してもらわなければいけません。

この場合、測量の実施のため、さらなる時間を要することとなります。

預貯金については、多額の出入金が繰り返されている場合、預貯金の動きが全体でどのようになっているかを把握する必要があります。

場合によっては、ご家族の通帳の出入金の記録と照らし合わせなければならないこともあります。

この場合は、預貯金の各出入金の時期・金額を一覧表でまとめることにより、預貯金全体の動きを把握する必要がでてきます。

このように、預貯金の動きを把握するためには、さらに時間を要することとなります。

3 相続税申告書の起案

申告書の起案自体は、1か月が目安になります。

ここでは、申告書本体を作成し、財産評価、相続税の計算を行う必要があります。

また、財産評価や相続税の計算の根拠となった資料をまとめる必要もあります。

申告書の内容について、詳細を詰める必要が生じた場合は、さらなる時間を要する可能性があります。

特に、遺産分割方法について、相続人全員の合意がなかなか得られない場合には、合意成立まで、申告を保留せざるを得なくなることもあります。

相続人間の意見対立の程度次第では、結局、未分割を前提として申告せざるを得なくなることもあります。

相続税について税理士に相談するべきタイミング

1 税理士への相談はお早めに

税理士に相続税についての相談をするべきタイミングは、早ければ早いほど良いです。

相続税については、被相続人が亡くなったことを知ってから10か月以内に、申告書を税務署に提出し、納付を行わなければならないこととなっています。

この10か月の期限に間に合わなければ、本来の相続税に加えて、基本的には、加算税や延滞税を納付しなければならなくなります。

このような期限やペナルティが存在するため、税理士への相談を早めに行わなければ、不利益が生じかねません。

しかし、相続税の申告を行うにあたっては、用意しなければいけない書類や適用を検討しなければならない特例などが多くあり、準備に時間がかかることがあります。

ここでは、その具体的な例を説明したいと思います。

2 配偶者の税額軽減を適用したい場合

⑴ 配偶者の税額軽減について

相続税には、税額の負担を軽減するための特例や控除が存在します。

配偶者の税額軽減もその一つで、これを適用できれば、配偶者が取得した財産については、配偶者の相続分相当額か1億6000万円のいずれか高い金額までは、相続税が課税されないこととなっています。

かなりの金額の財産について相続税が課税されないこととなりますので、適用できるか否かによって相続税に大きく影響するといえます。

⑵ 当初申告の段階から適用するためには

配偶者の税額軽減を当初申告の段階から適用するためには、当初申告の段階で、配偶者が取得する財産が確定している必要があります。

遺言が残されていれば、遺言によって配偶者が取得する財産が確定することとなりますが、遺言が残されていなければ、遺産分割協議により、配偶者が取得する財産を確定する必要があります。

遺産分割協議では、相続人全員で配偶者が取得する財産についての合意を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書には、相続人全員の実印の押印を得て、印鑑証明書を添付する必要があります。

もし、遺産分割協議書や印鑑証明書が欠けていれば、当初申告の段階から配偶者の税額軽減を用いることはできません。

配偶者の税額軽減を用いているにもかかわらず、申告書に遺産分割協議書、印鑑証明書の添付がない場合には、税務署から、早期にこれらの書類を追完することを求められます。

⑶ 時間を要することもあるため余裕をもって行動を

これらの準備を行った上で、正確な申告書を作成するためには、かなりの時間を要することがあります。

特に、相続人全員の同意による遺産分割協議については、1人でも反対する相続人がいれば、その相続人を説得するための交渉も必要になりますので、余裕をもって行動することが望ましいでしょう。

そのため、相続税申告については早期に税理士に相談しておくことが望ましいと言えます。

相続税対策と税理士

1 相続税対策について

相続税対策というと、いわゆる節税対策を思い浮かべる方が多いと思います。

節税対策と呼ばれるものには、様々なものがありますが、適切な方法で行わないと、節税効果が得られなかったり、かえって多くの税金がかかってしまったりすることもあります。

以下では、税理士が提案することが多い贈与を用いた相続税対策での失敗例を用いて説明したいと思います。

2 贈与を用いた相続税対策の失敗例

贈与は、税金についての知識に基づき、適切に行わなければ、節税対策として機能しないことがあるものです。

以下では、贈与が節税対策として機能しなかった事例を説明したいと思います。

この事例では、子が保険会社の担当者から、生命保険への加入を勧められました。

その際、保険会社の担当者は、子の名義で生命保険の契約を組み、毎月の保険料については、父の口座から引落を行うことを提案しました。

保険会社の担当者は、父の口座からの保険料の引落は、父から子への贈与になるものの、1年間で引落がなされる保険料の合計が110万円以下であれば、贈与税が非課税となることを説明しました。

さらに、保険会社の担当者は、生命保険の契約自体は子の名義になっていることから、父が亡くなったとしても、父の相続とは関係がないため、父の相続税の課税対象にもならないとの説明を行いました。

このような説明を聞いて、子は、税金が課税されないのであればと考え、子の名義で生命保険に加入するとともに、保険料の引落口座を父名義の口座に設定しました。

ところが、その後、父が亡くなり、税理士に相続税申告の相談を行うと、税理士から、この事例では、子の名義で組んだ生命保険については、解約返戻金相当額が相続税の課税対象になるとの説明がなされました。

税理士によると、保険料の負担者が父であった生命保険については、基本的には、相続税の課税対象になると判断されるとのことでした。

ただ、保険料が贈与されていたことが、贈与契約書や贈与税の申告書等によって明確になっていた場合には、贈与済みの財産として扱われ、相続税の課税対象ではないものと扱うことができるとのことでした。

子は、それまでにこのような説明を聞いたことがなかったため、贈与契約書や贈与税の申告書を一切作成していませんでした。

このため、子の名義で組んだ生命保険については、相続税の課税対象として申告せざるを得なくなってしまいました。

このように、贈与については、税金の知識に基づいて適切に行わなければ、節税対策にならないこととなってしまいます。

税金の知識に基づいて適切に節税対策を行うのでしたら、税金の専門家である税理士に相談することが望ましいでしょう。

当法人には、相続税申告を得意とする税理士が在籍していますので、相続税対策をお考えの方はまずご相談ください。

不動産評価に強い税理士に相談すべき理由

1 相続税における不動産評価の重要性

相続税の課税対象になっている財産の中でも、不動産は大きな割合を占めています。

したがって、不動産の評価方法次第で、最終的にいくらの相続税を納付しなければならないかは、大きく変わってきます。

特に、宅地や市街地農地、雑種地等については、1つ1つの土地の評価額が高額になることが多く、それに伴って相続税の額も高額になることが多いです。

しかし、不動産評価では、詳細な通達や実務上の運用を適切に用いることによって、土地の評価額を抑えることができます。

このような通達や実務上の運用をどこまで用いることができるかは、個々の税理士の力量によります。

このように、税理士によって不動産評価の結果が大きく異なってくる以上、不動産評価に強い税理士に相談すべきであると言うことができます。

以下では、税理士によって不動産評価の結果が大きく異なった一例を説明したいと思います。

2 不動産評価の結果が大きく異なった例

この例では、家屋の評価を行う必要がありました。

家屋については、基本的には、固定資産税納税通知書や名寄帳(固定資産課税台帳記載事項証明書)に記載された固定資産評価額が、そのまま、相続税評価額となります。

多くの場合、家屋の評価額は、特段の検討を行うことなく、評価額が算定されることとなります。

そのため、当初は名寄帳の記載のとおり、家屋の評価を行っていました。

ところが、実際の家屋の床面積を確認すると、名寄帳に記載された床面積よりも小さいことが判明しました。

そこで、相続人に確認を行ったところ、何年か前に、未登記建物の一部を取り壊したことが判明しました。

その未登記建物の一部取壊の際に、市町村役場に滅失の届出がなされておらず、名寄帳では、建物が存在しているままとなっていたようでした。

本来存在しないはずの建物が存在していることとなっていたため、名寄帳上では家屋の評価額が本来よりも高い評価額になっていることが分かりました。

そこで、相続税申告に先立ち、市町村役場に、未登記建物の一部取壊がなされたことを報告しました。

その後、市町村役場が現地調査を行い、実際に建物が存在しないことを確認しました。

その結果、固定資産課税台帳に未登記建物の一部取壊が反映されました。

反映後の固定資産課税台帳に基づき、家屋の評価がなされ、妥当な評価額に基づく相続税申告を行うことができたという事例です。

この事例のように、不動産評価に詳しい税理士に相談をすれば、適切な相続税申告が期待できるといえるでしょう。

相続税で困った場合の相談先

1 相続税の相談を受けることができるのは税理士だけ

相続に関係する専門家は様々ですが、税金の問題については、税理士にだけ相談することができます。

これは、税金関係の業務については、有償無償問わず、税理士だけが行うことができるとされているためです。

ここで言う税金関係の業務には、納税者に代わって申告書を作成すること、納税者の代理人となって税務署等との協議を行うこと、納税者から税金についての相談を受けること等、専門家が税金に関して行うすべての業務が含まれています。

有償無償を問わずとなりますので、仮に無償であっても、税理士以外が税金関係の業務を行うことは、許されないこととなります。

また、相続税は、他の税目と比較しても、必要となる専門的な知識が多いです。

相続税の申告を行う際には、こうした専門的な知識に基づいて申告書を作成すること、万一税務調査となった場合に税務署との協議を行うこと、相続税に関する相談を行うことが必要不可欠ですので、税理士が関与しなければ、適切な申告を行うことは難しいといえるでしょう。

このように、相続税の申告の場面で相談先となり得るのは、税理士だけとなります。

2 相続税に詳しい税理士に相談すべき

どの税理士に相談するかを決めるにあたっては、注意しなければならないことがあります。

それは、相続税に詳しい税理士を選ぶということです。

その理由として、税理士であれば、必ずしも、普段から相続税の案件を扱っているとは限らないという点が挙げられます。

税理士は、顧問先から、所得税、消費税、法人税等の案件を継続的に受けていることが多く、相続税については、顧問先で偶発的に相続が発生した場合に、依頼を受けるに過ぎないということがあり得ます。

このため、相続税については、必ずしも、すべての税理士が普段から取り扱っているわけではないこととなります。

一般的な税理士の相続税の取扱件数は、1年間に1件あるかないかくらいであると言われていますし、何年も申告を行っていない税理士や、そもそも相続税申告を取り扱っていない税理士もいたりします。

また、相続税は、わずかな処理の違いによって、納付すべき税額が大きく違ってくる税目です。

わずかな書類の提出漏れがあるだけで、税額を減額する制度が使えなくなることもあるため、手続面を一通り把握した上で、慎重に準備を行うことも必要になってきます。

このため、できるだけ適切な申告を行うには、普段から相続税を取り扱っている税理士に相談する方が安全であると言うことができるでしょう。

相続税を依頼する場合の税理士の選び方

1 税理士を選ぶポイント

相続税申告を税理士に依頼する際、どのような税理士を選べばよいかで迷うこともあるかと思います。

相続税を依頼する場合の税理士を選ぶポイントとして、「通達、過去の取り扱いを熟知していること」「様々な選択肢をシミュレーションできること」を挙げることができます。

以下で詳しくご説明いたします。

2 通達、過去の取り扱いを熟知していること

相続税の申告にあたっては、財産の評価方法、税額の計算方法、税額軽減の制度等、多種多様なルールを用いる必要があります。

それでは、このようなルールは、どのようにして定められているのでしょうか?

相続税のルールは、法律だけでなく、通達や過去の取り扱いでも詳細に定められています。

法律にすべての答えが書いてあるというわけではなく、通達や過去の取り扱いに、重要な情報が記載されていることも多いです。

このため、通達や過去の取り扱いまで詳しく知っていなければ、相続税の申告を適切に行うことはできません。

例えば、相続放棄をした相続人が、死亡保険金を受け取り、相続税が課税されることとなった場合、以下の点はどのようになるのでしょうか?

- ① この相続人が葬儀費用を負担した場合、葬儀費用の控除を用いることはできるのでしょうか?

- ② 障害者控除を用いることはできるのでしょうか?

- ③ 二割加算の対象になるのでしょうか?

これらの点を正確に答えられる人は、実は、税理士の中でも少数派なのではないかと思います。

相続税を依頼する税理士を選ぶ際には、通達や過去の取り扱いを熟知している人かどうかを1つの判断基準としたいところだと思います。

3 様々な選択肢をシミュレーションできること

相続税の計算方法について、複数の選択肢があることがあります。

依頼した税理士が、こうした複数の選択肢のどれを用いるかで、相続税の税額が大きく異なってくることもあります。

このため、どのような方法を用いるかを選択する際には、慎重な検討が必要になることがあります。

税理士によって相続税額が違う理由については、こちらでも解説しています。

たとえば、形の悪い土地(不整形地)について、評価額を算定する際には、以下の4つの評価方法があります。

- ① 整形地に区分し、それぞれの整形地の評価額を算定し、その評価額を合計する方法

- ② 不整形地の面積を、間口距離で割った距離を、計算上の奥行距離とし、奥行価格補正率を用いる方法

- ③ 不整形地に近似する整形地を作図し、その評価額を算定する方法

- ④ 隣接する整形地と合わせて近似する整形地を作図し、近似する整形地の評価額から隣接する整形地の評価額を差し引く方法

参考リンク:国税庁・不整形地の評価

これらのうち、いずれの評価額が小さくなるかを検討するため、複数の選択肢をシミュレーションする必要があります。

こうした複数の選択肢について計算結果のシミュレーションを行うには、複数の計算方法を熟知し、計算結果にどのような影響が生じるかを把握している必要があります。

4 相続税のご相談は当法人まで

当法人には、相続税申告に力を入れて取り組んでいる税理士が在籍しています。

相続を担当する税理士同士で定期的に研修を行うなどして、不動産の評価方法や相続税申告の過去の取り扱い等に関する知識・ノウハウの共有にも努めており、適切な相続税申告を期待していただけるかと思います。

津で相続税申告をお考えの方は当法人までご相談ください。

税理士による相続税の申告のための金融資産の調査

1 相続税申告を漏れなく行うためには財産調査が重要

相続税の申告を行うには、相続財産を漏れなく把握する必要があります。

相続財産の把握漏れが存在すると、相続税の計算結果が本来よりも低額となってしまいます。

申告後に相続税の金額が誤っていることが発覚すると、後日、追加で不足した相続税を納税しなければならないばかりか、加算税や延滞税を納付しなければならなくなります。

加算税や延滞税は、当初から漏れなく申告を行っていれば、納めなくても済んだ税金です。

そのため、これらが課税されるような事態になることは、できる限り避けたいところだと思います。

このように、相続税の申告では、どれだけ財産の調査をしっかり行うことができるかが勝負になります。

以下では、金融資産の調査について、いくつかのポイントをまとめたいと思います。

2 自宅に残された手がかりを見逃さない

相続の時点では、被相続人がどのような金融資産を有しているかについて、十分な情報を持っていないことも多いのではないかと思います。

このような場合、多くの方は、被相続人の自宅に残されたものを手がかりとして、金融資産の調査を行うものと思います。

預貯金がどの銀行のどの支店に存在するかについては、自宅に残された通帳やキャッシュカード、証書等が手がかりとなることが多いでしょう。

預貯金については、被相続人以外の人の名義になっているものが被相続人の自宅に残っていないかも、注意すべきポイントになります。

これは、被相続人以外の人の名義を借りて、被相続人が貯金した預貯金も、相続税の課税対象になるからです。

名義預金と相続税については、こちらの記事も参考にしてください。

これらの手がかりを見逃さないようにするためにも、被相続人の自宅の確認は、綿密に行う必要があります。

3 通帳の記載に注意する

通帳の記載には、様々な手がかりがあります。

以下のとおり、通帳の記載からは、様々な情報を得ることができるからです。

通帳に証券会社からの入金があると、その証券会社に、株式や投資信託、公社債が存在する可能性があります。

通帳に保険会社の引落の記載がある場合には、その保険会社で死亡保険金を受け取ることができる可能性がありますし、損害保険の場合も解約返戻金が発生することがあります。

また、通帳から個人に対し多額の出金がなされている場合、相続人に対する贈与がなされていることもあります。

相続開始前一定期間内になされた贈与の場合、相続税の課税対象になる可能性があります。

参考リンク:国税庁・贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

また、相続税の申告と合わせて、贈与税の申告を行うべきかどうかを検討すべき場合もあります。

このように、通帳から様々な情報を読み取ることにより、被相続人の金融資産の所在を把握することができる可能性があります。

出入金状況にもよりますが、相続開始前5年から7年程度は、通帳の出入金の記載を確認するのが望ましいでしょう。

4 通帳が見つけられない場合

もっとも、被相続人の通帳を見つけることができず、預貯金の出入金状況を確認できないこともあります。

このような場合には、どうすれば、預貯金の出入金状況を確認することができるのでしょうか?

通帳が残っていないときは、銀行で一定の書類を提出すると、過去10年程度は、出入金履歴を取得することができます。

申告漏れを防ぐためにも、通帳が残っていなければ、銀行で出入金履歴を取り寄せて調査を行うことは、必須であると言っても良いでしょう。

税理士による相続税の申告のための不動産の調査

1 相続税の申告のための不動産の調査

相続税が課税される財産の中で、大きなウェイトを占めているのが、不動産です。

被相続人が、自宅や親族が居住する不動産を所有している場合や、アパートや貸店舗を所有している場合、これらの土地は、宅地として評価されることとなります。

また、被相続人が駐車場や資材置場を所有している場合、このような土地は、雑種地として評価されることとなります。

これらの土地は特に評価額が大きくなりますので、どのような調査・評価を行うかが、相続税の金額に大きく影響します。

相続財産にこのような不動産が含まれることは多々ありますので、適切な評価を行うためにも、税理士へご相談ください。

当法人では、不動産の調査が必要となるような相続税申告につきましても、しっかりと対応させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

以下では、不動産を調査する際のポイントをいくつかまとめたいと思います。

2 公法規制を把握する

土地の評価にあたっては、国や自治体による規制の有無を確認する必要があります。

国や自治体の規制が存在すると、土地の利用が制限されることとなり、土地の価値が低下することがあります。

このような規制の存在を見逃すと、本来、土地を減価して評価するのが妥当であるにもかかわらず、減価しないままの高い評価額で相続税の計算に組み込んでしまうこととなってしまいます。

たとえば、土地の全部または一部が土砂災害特別警戒区域に指定されていることがあります。

土砂災害特別警戒区域に指定されると、一定の開発行為や建築が制限されることとなります。

このため、土地の全部または一部が土砂災害特別警戒区域に指定されていると、土地の評価額が減額される可能性があります。

土地の評価にあたっては、こうした公法規制の存在にも気をつける必要があります。

参考リンク:国税庁・土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価

3 土地の実際の面積、形状を把握する

土地のおおむねの形状や面積については、登記簿や固定資産税納税通知書、公図、地積測量図で確認することができます。

しかし、このような公的記録では、土地の実際の面積や形状を正確に把握できないことがあります。

昭和50年代よりも前に作成された図面等については、信頼性が乏しいことが、往々にしてあるためです。

たとえば、土地の形状についても、公図では長方形になっているものの、現地の状態を確認すると、歪んだ形状になっていることがあります。

このような場合に、整形地として評価してしまうと、本来の評価額よりも高い評価額になってしまう可能性が高いです。

こうした事態を避けるためには、公図や地積測量図と土地の航空写真とを重ね合わせ、土地の現況に基づく面積や形状を把握する必要があります。

また、費用が必要になりますが、土地家屋調査士に土地の測量を依頼し、正確な現況の図面を作成してもらうことも考えられます。

相続税が非課税となる死亡保険金の範囲

1 死亡保険金には非課税限度額がある

死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となることがあります。

しかし死亡保険金については、非課税限度額が存在しており、一定の金額までは相続税が課税されないこととなっています。

死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人数」です。

参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡保険金

実際、死亡保険金の支払が行われる場合には、死亡保険金本体以外に、様々な名目で、保険会社からの支払がなされます。

これらについて、どこまでが、死亡保険金の非課税限度額の対象となるのか以下でご説明いたします。

2 非課税限度額の対象となるもの

結論としては、死亡保険金の受取人が取得するものであれば、保険会社からの以下の支払についても、非課税限度額に含まれることとなり、一定の金額(500万円×法定相続人数)までは相続税が課税されないこととなります。

⑴ 配当金→非課税限度額に含まれる

保険会社が保険料を運用し、運用益が発生している場合に、そのうちの一定額が配当金として保険会社から支払われることがあります。

配当金についても、一定の金額まで相続税が非課税となります。

⑵ 割戻金→ 非課税限度額に含まれる

共済保険では、余剰金が発生した場合に、共済組合から割戻金の支払がなされることがあります。

割戻金についても、配当金と同様、一定の金額まで相続税が非課税となります。

⑶ 前納保険料→ 非課税限度額に含まれる

将来の保険期間について、保険料を前払いしていることがあります。

保険期間が経過する前に契約者が亡くなった場合には、前払いした保険料が保険会社から返還されます。

前納保険料も、一定の金額まで相続税が非課税となります。

⑷ 未経過保険料→ 非課税限度額に含まれる

直近の保険期間について保険料を支払ったものの、保険期間の途中で契約者が亡くなった場合には、保険料のうち未経過の期間に対応する分については、保険会社から返還されることになります。

未経過保険料も、一定の金額まで相続税が非課税となります。

⑸ 利息→そもそも相続税の課税対象ではない

保険金の請求がなされてから、実際に保険金の支払がなされるまでに、手続で日数を要することがあります。

このように手続に要した日数に応じて、保険金に利息が付して支払がなされる場合があります。

この利息は、保険金の請求がなされて以降に発生したものであり、契約者が亡くなる前に発生したものではありませんので、そもそも、相続税の課税対象になりません。

3 未払保険料の扱い

保険会社から死亡保険金が支払われる際、保険料の未払分が差し引かれて支払われることがあります。

このようなケースですと、死亡保険金がみなし相続財産と扱われ非課税限度額の対象となり、未払保険料が債務控除の対象となると考えてしまいがちですが、誤りです。

死亡保険金の額から未払保険料を差し引いた額が、みなし相続財産と扱われるとともに、非課税限度額の対象になるとするのが正しいです。

保険金の受取人が現実に受け取ったのが、死亡保険金から未払保険料を差し引いたあとの金額である以上、差し引いたあとの金額が相続税の課税対象として扱われることとなります。

4 相続税については税理士へご相談ください

どこまでが相続税の課税対象となり、何が非課税であるのか、どのように相続税を計算するのかなど、相続税について迷ったら税理士へご相談ください。

当法人には相続税を得意とする税理士がおり、原則無料でご相談を承りますので、津の方もお気軽にご連絡いただけければと思います。

住宅ローンと相続税について

1 住宅ローンの返済継続中の相続

住宅ローンの返済中に、住宅ローンの契約者が亡くなり相続が起きた場合は、自宅の土地、建物がプラスの相続財産となる一方、住宅ローン残額がマイナスの相続債務となります。

相続時点で存在する債務については、債務控除の対象となりますので、相続税の課税価格から差し引くことができます。

参考リンク:国税庁・相続財産から控除できる債務

つまり、「自宅の土地・建物の評価額-住宅ローンの残額」が相続税の課税対象となります。

もっとも、被相続人が団体信用生命保険(団信)に加入していた場合には、相続税の課税価格をどのように計算すべきかについて、注意すべき場合があります。

以下では、被相続人が団体信用生命保険(団信)に加入していた場合の注意点について説明したいと思います。

2 団体信用生命保険(団信)に加入していた場合

⑴ 団体信用生命保険(団信)とは

住宅ローンが組まれた際に、団体信用生命保険(団信)に加入することがあります。

団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンの債務者が亡くなった場合に、保険会社が住宅ローンの金融機関に対し、住宅ローンの残債務に相当する額を保険金として支払う保険契約のことをいいます。

団体信用生命保険(団信)に加入すると、債務者にもしものことがあった場合には、残された遺族は、住宅ローンの残債務の返済を免れることができます。

⑵ 団体信用生命保険(団信)に加入していた場合の相続税申告

まず、住宅ローンの残債務については、保険金が支払われることにより、現実に相続人が負担するものにはなりませんので、債務控除の対象になりません。

他方、住宅ローンの残債務に相当する保険金については、保険会社から住宅ローンの金融機関に支払われるものであり、相続人に対して支払われるものではありませんので、相続税の課税対象にはなりません。

結局、住宅との関係では、「自宅の土地、建物の評価額」が相続税の課税対象となるのみとなります。

3 相続税の観点から見た団体信用生命保険(団信)加入のメリット

団体信用生命保険(団信)に加入していると、相続税の観点からは、どのようなメリットがあるのでしょうか。

団体信用生命保険(団信)ではなく、被相続人が加入していた通常の生命保険から、住宅ローンの残額の返済を行った場合と比較してメリットを考えてみたいと思います。

被相続人が加入していた通常の生命保険から住宅ローンの残額の返済を行った場合には、相続人自身が現実に住宅ローンの残額を返済していますので、住宅ローンの残額は、債務控除の対象となります。

他方、住宅ローンの残額の返済の原資となった生命保険も、被相続人から相続等により取得したものとなりますので、相続税の課税対象になります。

生命保険金については、「500万円×法定相続人数」の非課税限度額を利用できます。

結果として、「自宅の土地・建物の評価額+生命保険金-生命保険金の非課税限度額-住宅ローンの残額」が相続税の課税対象となります。

ここで、2つの場合を比較してみたいと思います。

住宅ローンの残額をすべて通常の生命保険金で返済した場合は、生命保険金と住宅ローンが同額になりますので、団体信用生命保険(団信)に加入した場合と比較すると、今回の方が、非課税限度額を利用できる分、相続税の課税対象が減少することとなります。

もっとも、実際には、住宅ローンの残額をすべて生命保険金で返済できるかどうかは分かりません。

相続がいつ発生し、その時点で住宅ローンの残額がいくらであるかは、予測することが不可能です。

多額の住宅ローンが残っている時期に相続が発生すると、生命保険金だけでは、住宅ローンの残額をすべて返済できず、その他の財産を取り崩さなければならなくなる可能性があります。

この点を踏まえると、どの時点で相続が発生したとしても、住宅ローンの残額をすべて返済できるという点で、団体信用生命保険(団信)の方が安心できると言えます。

この点が、団体信用生命保険(団信)に加入するメリットであると言うことができます。

4 相続税のご相談は当法人まで

このように、住宅ローン返済中に相続が発生した場合には、団体信用生命保険(団信)やその他生命保険の加入の有無によって、相続税の課税対象額および相続税の金額が変わってきます。

相続税の計算にご不安がありましたら、当法人までご相談ください。

相続放棄が行われた場合の相続税の計算方法

1 相続税が課税される可能性がある場合

相続放棄を行うと、基本的には、被相続人が負っていた債務については、一切負わなくとも良くなります。

それでは、相続税についても、相続放棄を行えば、一切、課税されなくなるのでしょうか。

実際には、相続放棄を行ったとしても、相続税の課税対象になることがあります。

例えば相続放棄を行ったとしても、死亡保険金の受取人に指定されていた場合には、その死亡保険金を受け取ることができます。

死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象になるとされています。

このため、死亡保険金の受取人になっていた場合には、相続税が課税される可能性があります。

この場合の相続税の計算方法については、注意しなければならない点がいくつかあります。

ここでは、相続放棄を行った場合に課税される相続税の注意点について、説明したいと思います。

2 基礎控除額

相続税には、基礎控除額が定められており、相続の対象となった財産のうち一定額までは、相続税が課税されないこととなっています。

相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人数と定められています。

相続放棄を行うと、相続放棄した人は法的には初めから相続人ではなかったものと扱われます。

例えば、相続人が子3名である場合に、子の1人が相続放棄を行うと、相続人は法的には初めから2名であったこととなります。

それでは、相続放棄を行うと、基礎控除額も変動することとなるのでしょうか。

基礎控除額を計算するときの法定相続人数には、相続放棄を行った相続人も含まれるとされています。

このため、相続放棄を行ったとしても、基礎控除額が変動することはありません。

相続税との関係では、恣意的に相続放棄を行うことにより、意図的に基礎控除額を増額する行為に出ることを防ぐために、相続放棄に関係なく基礎控除額を確定することとされているのです。

3 死亡保険金の非課税限度額

死亡保険金については、基礎控除とは別に非課税限度額が設定されており、死亡保険金のうち一定額までは、相続税が課税されないこととなっています。

死亡保険金の非課税限度額は、500万円×法定相続人数と定められています。

それでは、死亡保険金の非課税限度額は、相続放棄を行うと、変動が生じるのでしょうか。

死亡保険金の非課税限度額を計算するときの法定相続人についても、相続放棄を行った相続人も含まれることとなっています。

こちらも、基礎控除額と同じく、意図的に非課税限度額を増額する行為に出ることを防ぐための規定です。

このため、相続放棄を行ったとしても、死亡保険金の非課税限度額の総額に影響は生じないこととなります。

しかし、死亡保険金の非課税限度額については、もう1点、注意しなければならないことがあります。

それは、死亡保険金の非課税限度額を用いることができるのは、相続人が受け取った死亡保険金に限られているということです。

つまり、相続放棄を行った人が死亡保険金を受け取った場合には、その人は非課税限度額を用いることができず、結果として、その人に課税される相続税は増額されることとなります。

なお、他に相続放棄を行わなかった相続人がいて、その相続人が死亡保険金を受け取っている場合には、相続放棄を行わなかった相続人が非課税限度額を用いることができます。

他方、このような相続人がいない場合には、誰も非課税限度額を用いることができず、結果として、トータルの相続税まで増額されることとなります。

4 債務控除

相続税の課税価格を算定する際には、相続財産の額から、相続債務の額が控除されることとなります。

相続放棄を行った人が相続債務の返済を行った場合には、このような債務控除を行うことができないという点にご注意ください。

相続放棄を行った人は、法律上は相続債務を返済する義務を負わないこととなり、相続債務とは関係がなくなることとなるからです。

これに対し、相続放棄を行った人が葬儀費用を負担した場合には、その葬儀費用は債務控除の対象になります。

相続放棄をしたとしても、葬儀を主宰し、葬儀費用の負担者となることがあり得ます。

このように、相続放棄を行ったとしても葬儀費用を負担することがあり得ることを反映してか、相続放棄した人が負担した葬儀費用については、債務控除の対象にすることができると解釈されています。

5 二割加算

財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族または配偶者以外である場合には、相続税の額が二割加算されることとなります。

参考リンク:国税庁・相続税額の2割加算

裏返せば、子や配偶者については、本来、二割加算の対象にはなりません。

それでは、子や配偶者が相続放棄を行った場合は、どうなるのでしょうか。

結論としては、子や配偶者が相続放棄を行ったとしても、相続税の額が二割加算されることはありません。

これは、相続放棄を行ったとしても、被相続人の一親等の血族や配偶者の地位を失うわけではないためです。

相談先を探している方へ

どのような税理士に相続税の相談をしたらよいかなど、相談をするにあたって特に知っておいていただきたい情報を掲載しています。